400-000-7337

在工业现场巡检过程中,电力调整器外壳温度显著升高是常见的现象。这既可能是设备正常工作的表征,也可能是故障的前兆。准确判断其性质,对于保障生产连续性与设备安全至关重要。

一、正常发热与异常过热的界定

正常发热

当手背接触外壳可停留超过5秒,且表面温度通常介于40℃至60℃之间(触感类似于盛有热水的保温杯壁),此类温升多属正常。其热量主要来源于内部晶闸管、电抗器等功率器件在进行电能转换时产生的固有损耗,在大功率或高负载运行时尤为明显。

异常过热

若手部接触瞬间即产生灼痛感而无法停留,估计表面温度超过70℃(接近沸水壶外壳温度),或伴有焦糊气味、外壳变形、异常声响等现象,则属于明确的故障信号,必须立即停机并进行排查。

二、发热根源的系统性分析

1. 合理的工作温升

功率损耗:电力调整器在调压、调功过程中,半导体器件(如晶闸管)的导通与开关均会产生功率损耗,并以热能形式散发,这是不可避免的物理现象。

环境影响:安装于通风不良的控制柜内,或环境温度过高(如夏季车间),会显著降低设备的散热效率,导致外壳温度相应升高。

2. 预示故障的异常过热

散热系统失效:

冷却风扇因积尘、油污卡滞或本身故障而停转。

散热器与功率器件之间的导热硅脂干涸、老化或涂抹不均,安装压力不足,导致热阻增大,热量无法有效传导。

设备过载或内部故障:

实际负载功率持续超过设备额定容量,导致元件“过劳发热”。

内部器件(如晶闸管)发生击穿短路,或控制电路异常,引发持续的大电流发热。

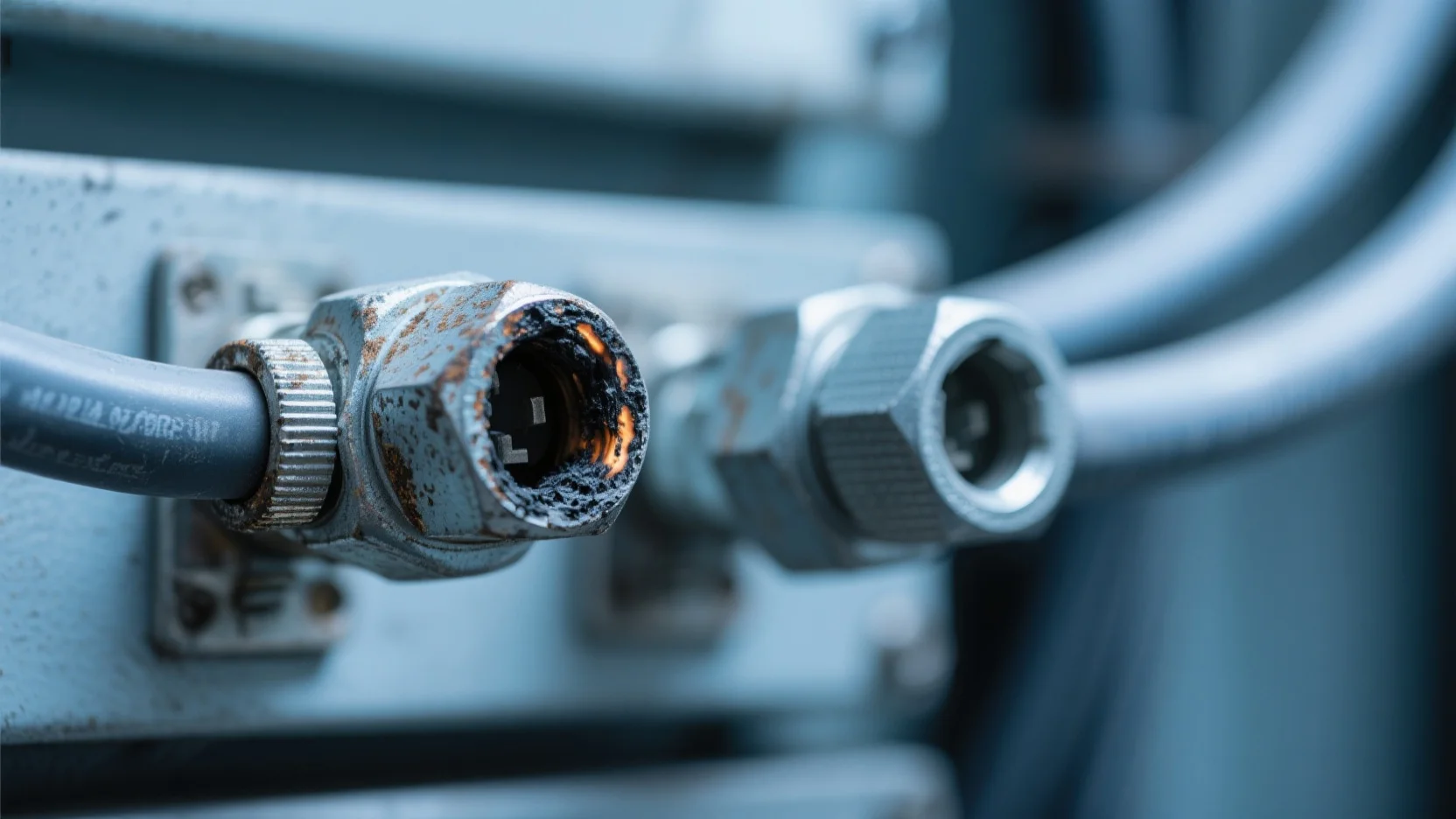

电气连接隐患:

输入、输出电源端子因松动、氧化导致接触电阻增大,从而在连接点产生局部高温,常伴有烧黑、焦化痕迹。

三、系统性排查诊断流程

为确保安全,排查时应遵循“先断电后检查”的原则。

环境与安装状态检查

确认设备四周留有足够的散热空间(建议不小于10厘米),通风孔道无遮挡。

评估控制柜内是否存在其他高热源(如变频器)推高环境温度。

对策:清理风道灰尘,考虑加装辅助通风或冷却设备。

运行参数诊断分析

使用万用表、示波器等工具,测量设备的输入电压与输出电流,核实其是否在额定范围内,判断是否存在过载。

如设备具备监控功能,调阅其内部温度记录,确认是否接近或已触发报警阈值。

硬件状态确认

检查冷却风扇,手动拨动确认其转动是否灵活、无卡滞异响。

检查散热器与功率器件的安装是否紧密,导热硅脂状态是否良好。

仔细检查所有电源接线端子,确认无松动、烧蚀、变色或焦痕。

四、针对性处理方案

发热场景 | 核心处理方案 |

正常发热(<60℃) | 无需特殊处理,但需制定计划,定期清理灰尘,确保通风顺畅。 |

散热系统不良 | 更换故障风扇,彻底清理灰尘与油污;若风扇正常,则检查散热器接触面并重新涂抹优质导热硅脂。 |

负载过载 | 立即降低负载至额定范围内,或更换功率等级匹配的(更大功率的)调整器,严禁设备长期超负荷运行。 |

内部硬件故障 | 立即执行紧急断电,并联系专业技术人员进行维修或更换,严禁非专业人员自行拆解。 |

五、设备安全维护规范

规范测温:为避免烫伤并获取准确数据,巡检时应使用红外测温枪进行测量,避免徒手直接接触高温表面。

预防性维护:执行季度或年度定期维护计划,内容包括清灰、风扇状态检查、端子紧固性检查等,可有效预防绝大多数因积尘和松动引发的过热故障。

警惕综合征兆:当发热同时伴随焦糊味、异常振动或噪音时,此为重大故障(如内部短路)的明确征兆,必须立即停机检修,以防事故扩大。

案例警示:某化工厂巡检人员发现调功柜内调整器外壳异常烫手并伴有轻微焦味,果断停机。经检查,系散热风扇被油污卡死,内部积尘严重,*终导致主晶闸管因过热而烧毁。此次因定期清灰不到位而引发的事件,通过及时处置避免了一场潜在的短路火灾。

电力调整器外壳温热是其正常工作的普遍现象,但“烫至无法触碰”则是一个不容忽视的危险信号。通过系统性的“环境—参数—硬件”三步排查法,准确区分合理发热与故障前兆,是设备管理人员保障生产线稳定、安全运行的核心技能之一。

地址:江苏省无锡市胡埭工业区联合路10号C幢5楼

24小时销售专线:

外贸热线:400-000-7337

企业公众号